徳川家康生誕の地である岡崎城は、日本100名城にも選ばれている愛知県でも屈指の観光地です。

城跡を中心に東京ドーム2個分の敷地が岡崎公園として整備され、春は約800本の桜が咲き誇り日本さくら名所100選にも選ばれています。

家康ゆかりの城だけあってその他にも見どころが多く、公園内は24時間開放で夜桜やライトアップ(桜まつり期間中)を楽しむこともできます。

この記事では、1年を通して一番混雑する桜の季節にマイカーで行ってきたはなはなが以下の内容でまとめています。

- 岡崎城で生まれた竹千代が徳川家康になるまで

- 岡崎城・岡崎公園のチケット情報

- どうする家康 岡崎 大河ドラマ館の情報

- 岡崎城・岡崎公園の見どころ

- 岡崎城・岡崎公園のアクセス・駐車場情報

岡崎公園は桜の季節だけでなく藤まつり行われゴールデンウィークもかなり混雑します。

予想どおり駐車場が大変な事になっており、その辺りの調査もぬかりなく行ってきましたので参考にしてみて下さい。

現地で撮ってきた写真でシェアしますので、愛知観光のスケジュールにお役立ていただければ幸いです。

スポンサーリンク

目次

- 1 岡崎城で生まれた竹千代が徳川家康になるまで

- 2 岡崎城・岡崎公園のチケット情報

- 3 岡崎城・岡崎公園の観光コースMAP

- 4 岡崎城・岡崎公園の見どころ解説

- 4.1 ①大手門(岡崎公園の表玄関)

- 4.2 ②天下人家康公出世ベンチ

- 4.3 ③廊下橋

- 4.4 ④青海堀

- 4.5 ⑤岡崎城の竜神伝説「龍城神社(たつきじんじゃ)」

- 4.6 ⑥岡崎城 天守閣

- 4.7 ⑦家康公遺言碑

- 4.8 ⑧本丸天守台石垣(南面)

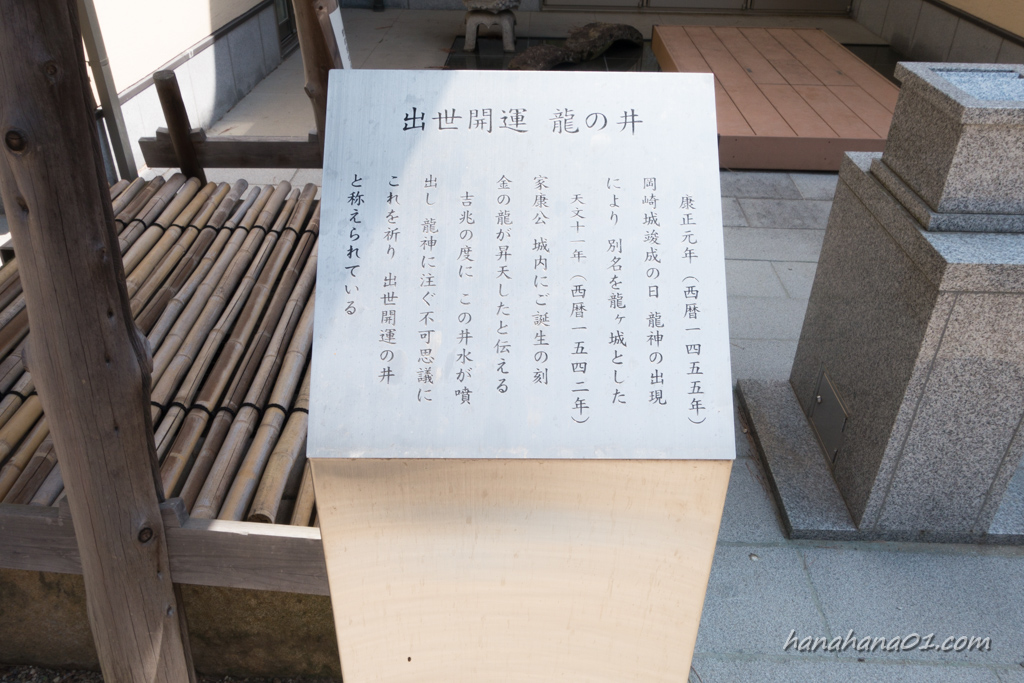

- 4.9 ⑨出世開運 龍の井とは?

- 4.10 ⑩東照公の遺訓の謎

- 4.11 ⑪神橋

- 4.12 ⑫龍城堀

- 4.13 ⑬えな(胞衣)塚

- 4.14 ⑭本丸埋門北袖石垣

- 4.15 ⑮家康公産湯の井戸

- 4.16 ⑯二の丸能楽堂

- 4.17 ⑰三河武士のやかた家康館

- 4.18 ⑱しかみ像

- 4.19 ⑲本多平八郎忠勝公像

- 4.20 ⑳からくり時計

- 4.21 ㉑徳川家康公銅像

- 4.22 ㉒花時計

- 4.23 ㉓東隅櫓

- 4.24 ㉔岡崎城の電話ボックス

- 4.25 ㉕おかざき屋(おみやげ屋さん)

- 5 岡崎城のアクセス

- 6 岡崎城の駐車場情報

- 7 まとめ:どうする家康大河ドラマ館の影響で非常に混雑

岡崎城で生まれた竹千代が徳川家康になるまで

岡崎城を語る上で欠かせないのがここで生まれた家康の存在です。

岡崎城の歴史と竹千代から徳川家康に名前をを変えた変革をまとめてみました。

岡崎城の礎は室町時代の1452年(享徳元年)~1455年(康正元年)三河国守護代西郷氏が竜頭山の砦として築いたのが始まりです。

竜頭山は南の菅生川と西の矢作川に挟まれた丘陵地で主に北方防御の意味合いがあったとされます。

1531年(享禄4年)争いで城主が入れ変わる中、松平清康(徳川家康の祖父)が城主となり城郭の整備を始めます。

1542年(天文11年)城内で竹千代が生まれます。

どうする家康的には、神の君が産声をあげました。

父は三河国岡崎城主松平広忠、母は三河国刈谷城主水野忠政の娘で於大(おだい)。

当時の岡崎城は天守や石垣はなく堀を掘った土で作った土塁があるのみでした。

竹千代は6歳で尾張の織田信秀、8歳で駿河の今川義元の人質となり幼少期を過ごします。

1555年(弘治元年)今川氏の人質になっていた竹千代は、14歳になり今川義元から元服することを許され、「元」の字を今川義元からもらい松平元信と名前を変えました。

1557年(弘治3年)松平元信は尊敬する祖父の清康の「康」をもらい、「元康」と名前を変え、元信は、今川義元の勧めで妻(瀬名姫)を迎えます。

1560年(永禄3年)桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると、今川家に見切りをつけ岡崎城を取り戻します。

1562年(永禄5年)信長と同盟(清洲同盟)を結び、「元」の字を捨て尊敬する源義家の「家」をとって「松平家康」と改めます。

家康の愛読書は、鎌倉時代に成立した日本の歴史書「吾妻鏡」であったようですが、義家はなんと初代将軍源頼朝の祖父で平安時代に活躍した人物なのです。

1566年(永禄9年)念願の三河國を統一を果たし大名になった家康ですが、家柄がはっきりしない者には国主と認めないと朝廷から断られます。

困った家康は、祖先は「得(徳)川」で「藤原氏」の流れを持つ家系図を出し、徳川を名乗るのは一代のみという事で、朝廷から従五位下三河守に叙任されたのです。

徳川を名乗ったのは若干24歳であったというのも驚きですが、小さい頃からの環境で生き残る術を自然に身につけていたというか、やはり天下を取る者は身の振り方一つとっても何かが違うんでしょうね。

どうする家康のタイトルの意味がここにあるような気がします。

竹千代 ⇒ 松平元信 ⇒ 松平元康 ⇒ 松平家康 ⇒ 徳川家康と4回改名したのち神の君になられました。

1570年(元亀元年)徳川家康は本拠を浜松城に移し、岡崎城は嫡男の松平信康が入っています。

1590年(天正18年)徳川家康の関東移封後、城主となった田中吉政が城下町の造成を行い、岡崎城天守の原型を作る。

岡崎城には家康公が誕生したとき産湯に使ったという「家康産湯の井戸」や、へその緒・胎盤を埋めたとされる「家康公のえな塚」など家康公の息吹が感じられる場所があるので要チェックです。

スポンサーリンク

岡崎城・岡崎公園のチケット情報

| 岡崎城(天守閣) | |

| 51 724 342*66 | |

| 住所 | 〒444-0052 愛知県岡崎市康生町561-1 |

| ☎ | 0564-22-2122 <岡崎城> 0564-24-2204 <三河武士のやかた家康館> |

| 営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 年末(12月29日~12月31日) ※ドラマ館開館中は無休 |

| 入城料 |

大人 300円(中学学生以上) 共通入場券(岡崎城&大河ドラマ館) ※JAFカード割引あり |

| 御城印 | 300円(1F売店・100名城スタンプあり) |

| 駐車場 | 関連記事「岡崎城 岡崎公園の駐車場おすすめ25選 最大料金比較で無料安いを現地調査」まで |

| 所要時間 |

30分~ ※桜まつり・ゴールデンウイーク・お盆などの繁忙期以外は土日祝でも待ち時間なしで見学できます。 |

| 備考 | 2F、3Fの展示室で一部、撮影不可な部分があります。 エレベータなし |

| 公式HP | 岡崎市公式観光サイト岡崎城 |

どうする家康 岡崎 大河ドラマ館のお得なチケット情報

営業期間

2023年1月21日(土)~2024年1月8日(月・祝)

開館時間

9:00~17:00(最終入館16:30)

入館料金

大人:800円(高校生以上)

小人:400円(小・中学生)

無料:未就学児

年間パスポート販売価格

大人2,000円・小人1,000円

※大河ドラマ館ホームページの入力フォームから申し込みをし、初来館時に大河ドラマ館券売所(観光売店跡地)で現金と引き換え。

共通入場券(大河ドラマ館&岡崎城)

販売場所

岡崎城券売所と大河ドラマ館券売所

販売価格

大人:890円

どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」との相互連携割引

対象施設のチケット(半券)を大河ドラマ館 券売所でご提示いただくと入場料金が割引に。

大人(高校生以上)800円→640円

小人(小・中学生)400円→320円

- 愛知県 名古屋市:名古屋城

- 愛知県 名古屋市:徳川美術館

- 愛知県 岡崎市:岡崎市美術博物館『NHK大河ドラマ特別展「どうする家康」』

- 愛知県 清須市:清洲城

- 愛知県 瀬戸市:瀬戸蔵ミュージアム

- 岐阜県 大垣市:大垣城

- 岐阜県 関ケ原町:岐阜関ケ原古戦場記念館

上記施設でどうする家康 岡崎 大河ドラマ館の入場券等をご提示いただくと優待割引等を受けることができます。

その他詳細は大河ドラマ館公式サイトまで

※三河武士のやかた家康館は2023年1月21日(土)~2024年1月8日(月・祝)までどうする家康 岡崎 大河ドラマ館になっています。

スポンサーリンク

岡崎城・岡崎公園の観光コースMAP

岡崎公園の表玄関である大手門から入る①~㉕まで2時間くらいのコースになっていますが、岡崎城内や三河武士のやかた家康館(どうする家康大河ドラマ館)などじっくり回るなら3時間は必要です。

岡崎城と三河武士のやかた家康館(どうする家康大河ドラマ館)だけなら60分でさくっと回れますので、観光時間のあまり取れない人は下記の解説を参考にショートカットしましょう。

スポンサーリンク

岡崎城・岡崎公園の見どころ解説

①大手門(岡崎公園の表玄関)

岡崎公園の表玄関として1999年に建てられ(高さ11m、幅16.4m、奥行き6.3m)、とても大きいく見栄えがいいので撮影スポットになっています。

くぐった先に見える三つ葉葵もセットで記念撮影をどうぞ。

本来の岡崎城大手門はここより北東200mにあり、江戸時代の記録では同じくらいの大きさだったようです。

復元された場所は本来の位置ではありませんが、地元産御影石と江戸物本瓦を使いスケールの大きなものになっています。

大手門から伸びる城壁も見ごたえがあります。

三つ葉葵

徳川家の家紋「三つ葉葵」の由来には、三河武士の本多家・酒井家に由来する説や松平家の元々の家紋であるとする説があります。

葵紋は家康が徳川を名乗る前の松平時代から使っていたわけですが、征夷大将軍になってからは、使用を控えるという暗黙のルールがありました。

家康の死後は、徳川家の威厳を保つため、徳川家以外の三つ葉葵の使用は厳しく制限されていたそうです。

徳川本家の葵紋と徳川御三家(尾張・水戸・紀州)の葵紋とは少し違っていたのです。

家康の孫である「水戸光圀」でおなじみ水戸黄門で知られる名ゼリフ「この紋所が目に入らぬか~!」と誰もがひれ伏した印籠には本家の葵紋を使っていました。

黄門様が自分の家紋ではなく、将軍家の家紋を見せるのはあくまで自分は将軍のかわり(この時代は綱吉)に世直しをしていることを人々に示すためなのです。

8代将軍徳川吉宗の時代には徳川将軍家以外が「丸に三つ葉葵」を使用するのは全面的に禁止され、朝廷の桐紋や菊の御紋と同様の威厳を持つことになります。

②天下人家康公出世ベンチ

ただの石像ではなくベンチだそうです。

竹千代、家康公の横に座り岡崎城をバックにツーショット写真でインスタ映え。

③廊下橋

青海堀の上にかかる天守台へ直結する珍しい橋。

大正9年に(1920)に現在のアーチ型石橋に改修されましたが、江戸時代は木造屋根付きの渡り廊下でした。

城守の定石で、攻め込まれたら壊して敵の侵入を防ぐように木造なのでしょう。

④青海堀

本丸の北側にある堀で、天守防衛のために城内で最も深い堀となっています。

歴史的にも価値の高い空堀で、築城者西郷頼嗣(清海入道)の名から清海堀と呼ばれています。

⑤岡崎城の竜神伝説「龍城神社(たつきじんじゃ)」

ここが岡崎と呼ばれるよりずっとむかし、この地の古井戸に守り神の龍が棲んでいるという言い伝えがありました。

この地に初めて城をつくったとき、井戸に棲む龍が一人の乙女の姿になって現れ、「私はこの地に永らく棲む龍神です。私を守り神としてまつれば、この城をずっと保護し、栄させましょう。」と告げたそうです。

龍神をお祀りし龍ヶ城と呼ばれた岡崎城。

それからおよそ100年後、1人の男児がここで産声を上げると黄金の龍が昇天したという伝説を付け加えておきます。

岡崎城内最大のパワースポットの呼び声高く、家康公にあやかって出世開運・諸願成就の御利益があるとの事で拝殿前の行列は必然。

岡崎城天守に隣接と最高最強ロケーションなので、もう参拝して帰らない人なんていないでしょう。

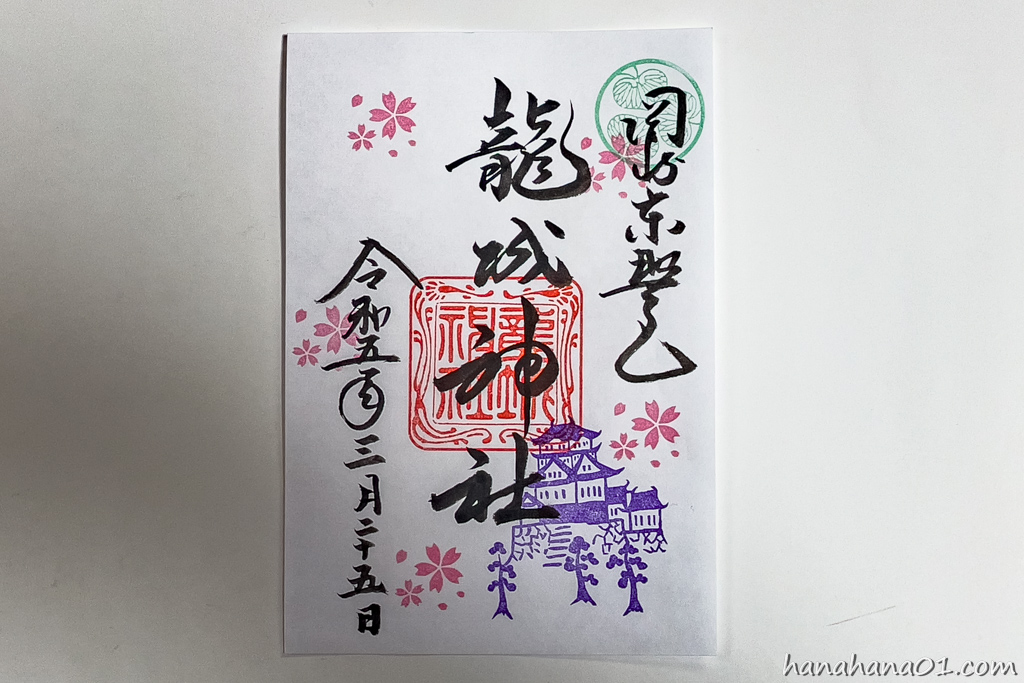

龍城神社御朱印

また御朱印目当ての人も多く、三つ葉葵の家紋の入った御朱印帳も人気なのです。

御朱印帳を寺用の物を持ってきてしまい書置きをいただくことに。

ひょっとしたら桜シーズン限定かも知れません。

⑥岡崎城 天守閣

どうする家康で登場する岡崎城は、丘の上に建つ大きな屋敷のような建物で天守部分がありません。

実は岡崎城の天守が作られたのは以外にも関ケ原の合戦以降で、徳川政権下になった1617年(元和3年)家康誕生の城として重要視され3重4階(地上3階、地下1階)の天守が築かれたのです。

この天守は1873年(明治6年)の廃城令によって廃城処分となり、1874年(明治7年)に解体されました。

現在の復興天守は1959年(昭和34年)に完成した鉄筋コンクリート3層5階建て、高さ28メートル。

2023年1月、大河ドラマ『どうする家康』の放送にあわせ、展示リニューアルオープンしています。

1Fエントランス

天守の中に入城券売り場があり、3階建ての天守を支えた柱が乗っていた礎石や鯱瓦が展示。

御城印や100名城スタンプは売場手前にあるので入場券を買わなくても大丈夫です。

2F

江戸時代の岡崎城のジオラマが良くできていて、壊さなければ国宝だったのにな~とため息。

発掘調査の出土品や刀剣類も展示。

3F

城下町の賑わいや伝統産業の花火や八丁味噌に注目。

4F

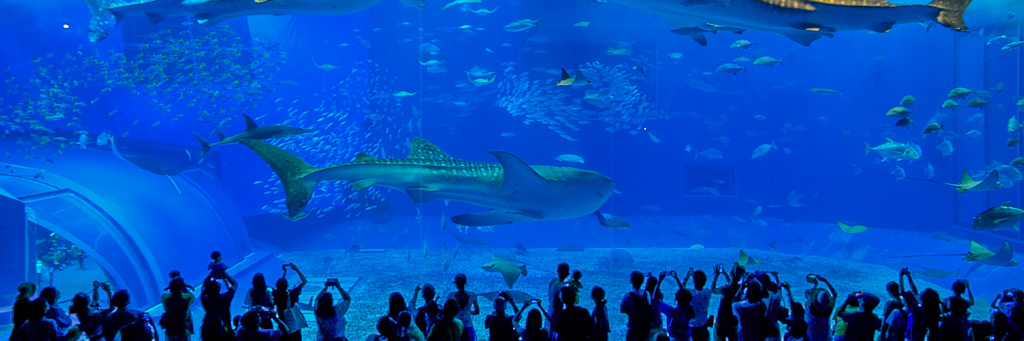

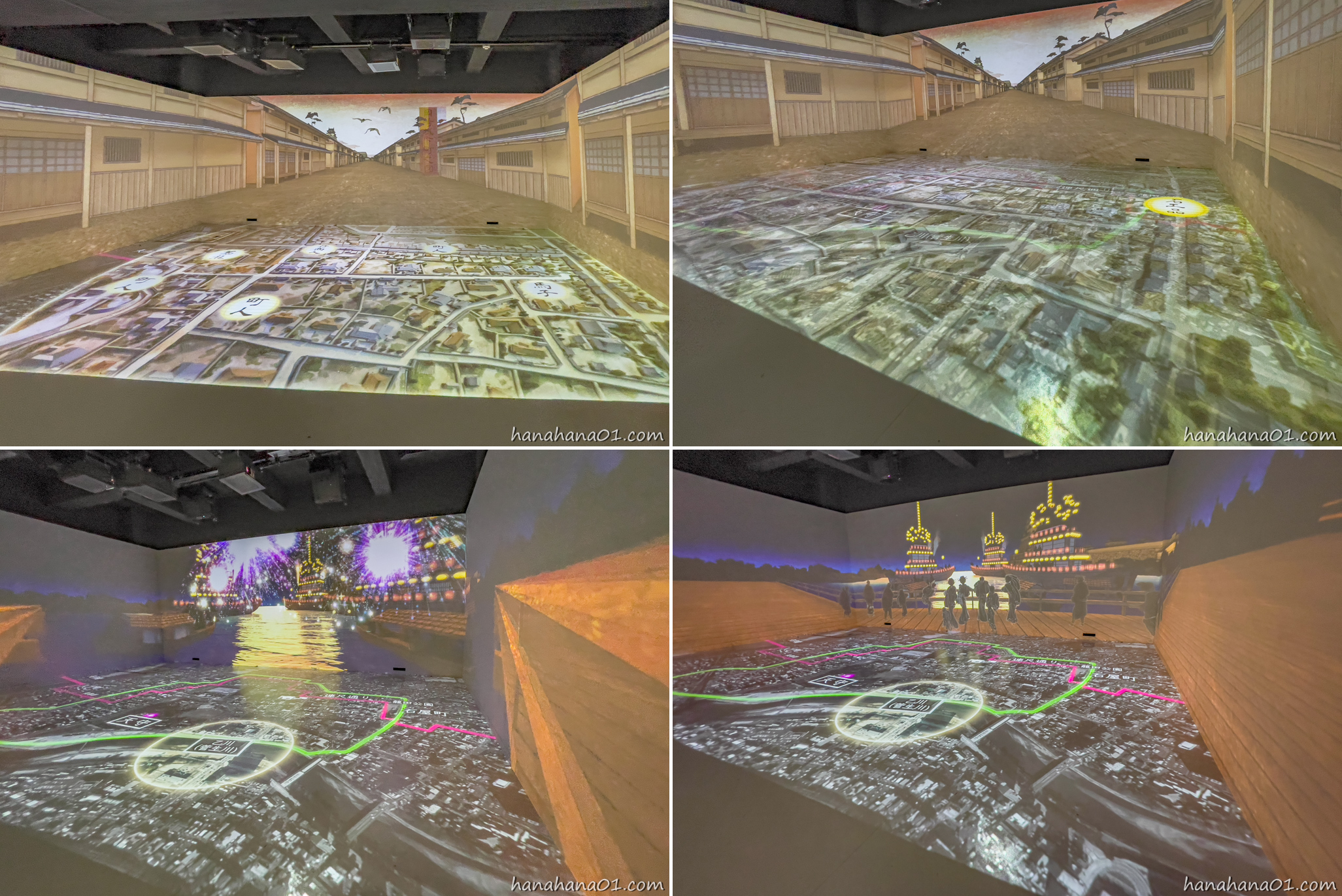

4階すべてが壁3面と床に投影されるシアタールームになっていて、江戸時代の町名のを踏むと反応して映像が流れます。

子供がジャンプするとそこから光が走るので楽しそうでした。

5F展望所

天守隣接の龍城神社参拝者の行列が途切れる事なく続いており、「出世開運」「祈願成就」の御利益を授かりたいのは誰しも同じ。

最上階の展望フロアからは三河の街並みが一望できます。

南側に見える竹千代橋が掛かっている小道は「竹千代通り」と名前が付いており。桜シーズンには多くの人で賑わいます。

北側からは大樹寺が見えるので逆ビスタラインができるはずでしたが、あいにくの天気でかすんで何も見えませんでした。

前回の時なかったタワマンいつできた?

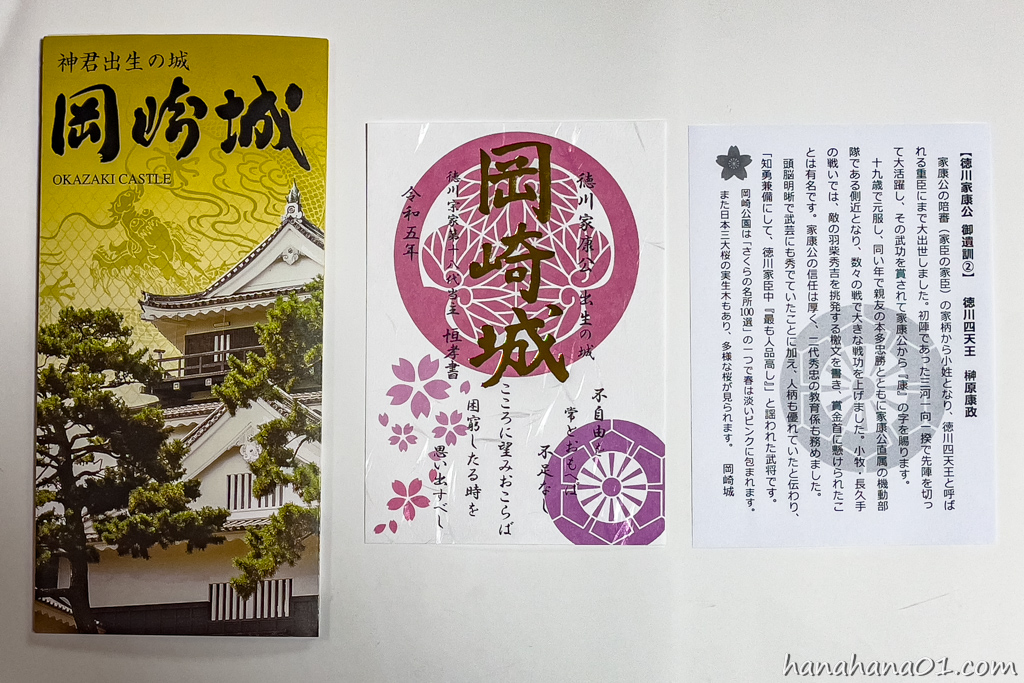

岡崎城御城印

何種類かありましたが、御朱印と違って1つもらえば満足しちゃいます。

⑦家康公遺言碑

遺訓碑とならんで天守前に置かれている遺言碑。

わが命旦夕に迫るといへども将軍斯くおはしませば天下のこと心安し

されども将軍の政道その理にかなはず 億兆の民艱難することもあらんには たれにても其の任に変らるべし

天下は一人の天下に非ず天下は天下の天下なり たとへ他人天下の政勢をとりたりとも四海安穏にして万人その仁恵を蒙らばもとより

家康が本意にしていささかも うらみに思ふことなし

元和2年4月17日

日付は命日(1616年)75歳で天命を全うしました。

戦国時代に終止符を打ち、江戸幕府を開き太平の世を作ったのか?

大河ドラマの麒麟は家康だったのでしょうか?

残された遺訓や遺言で家康の優しさや人となりが感じられますが、神の君なので何も驚くことはありません。

⑧本丸天守台石垣(南面)

岡崎城内で最も古い段階の石垣と考えられており、石材は形や大きさが不揃いな花崗岩の自然石が使用され、隅角部は荒い大きな石が積み上げられた算木積みが見られる。

徳川の世になってから再建された岡崎城の石垣は、以前からあったものがそのまま利用されたと考えられます。

⑨出世開運 龍の井とは?

岡崎城は別名「龍ヶ城」とも呼ばれ、家康公が生まれた時に金の龍が昇天したと伝わる。

吉兆の度にこの井戸が噴出し、龍神に注ぐ不可思議にこれを祈り出世開運の井と称えられています。

神の君の生誕にまつわる話にかぎらず、古来から日本には龍の棲み処がいくつもありますね。

⑩東照公の遺訓の謎

東照宮で御朱印をいただくと、はさみ紙に印字してある東照公の遺訓。

石碑の文字は読みにくいので書き記すとこうです。

人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。

不自由を常と思えば不足なし。こころに望みおこらば困窮したる時を思い出すべし。

堪忍は無事長久の基、いかりは敵と思え。

勝つ事ばかり知りて、負くること知らざれば害その身にいたる。

おのれを責めて人をせむるな。

及ばざるは過ぎたるよりまされり。

意味は現代文なので読めばなんとなく解ると思いますが、本当に家康が書いたものなのか?

岡崎市中央図書館の資料によると、

「一連の徳川家康偽筆と日課念佛」の中で「この「訓へ」は家康の遺訓ではなく、實は水戸光圀の作として傳へられてゐた「教訓」である」との記載あり。

「徳川家康遺訓「人の一生は」について」では、水戸光圀伝と伝えられる「人のいましめ」の一文がどのような変遷をたどって「東照神君御遺訓」へと解題され、「人の一生は」の一文へと変化したのかについて言及されている。

⑪神橋

龍城堀にかかる綺麗な朱塗りの橋で、渡ると竹千代通りや五万石ふじがあります。

桜まつりでは橋のライトアップが行われるので人気撮影スポットになります。

⑫龍城堀

現在の岡崎城で唯一の水堀の龍城堀。

赤い神橋の東西に広がる堀には、鯉・亀などが生息しているようです。

お堀をかこむように散策路が広がり、木々に囲まれた水辺は公園内でも憩いの場です。

お堀の南側は竹千代通りと呼ばれ、普段から近隣の人々の散歩コースにもなっています。

⑬えな(胞衣)塚

この城で生まれた徳川家康のえな(胞衣)を埋めた塚で、もと本丸南にあったものを、ここに移して記念とした。

「えな」とはへその緒とか胎盤の事で竹千代通りの脇にそっと置かれているが、いつ頃作られたのものなのか気になる所ではある。

岡崎公園でもちょっとわかりにくい場所にあるので、気にして回らないとスルーしてしまうでしょう。

⑭本丸埋門北袖石垣

築石に大きい石材をを使っており、高さも10メートルを超す見ごたえのある石垣です。

岡崎城西側の石垣は見ごたえがあるので、東照公えな塚から産湯井戸向かって石垣沿いを歩いて行きます。

⑮家康公産湯の井戸

天文11年(1542年)12月26日徳川家康公が岡崎城内で誕生し、この井戸の水を汲み、産湯に使用した。

下剋上の世では出生の場所が定かではない武将も多いのですが、さすが三河松平家のスーパーお坊ちゃまの神の君なので城内に証が残っています。

⑯二の丸能楽堂

普段は入口の門が閉じられており中を見ることはできませんが、二の丸の高台から立派な屋敷全体や屋根構えを見ることができます。

東照公の産湯井戸の方から坂を上っていくと近いです。

この日は桜まつりのイベントで無料で拝観できたのでちょっと入ってみました。

能や古典芸能に興味のないはなはなでも、雰囲気だけ感じることができました。

おいおい、肝心な人が柱に隠れて写ってないやんw。

和楽器バンドがとても似合いそうな場所だと思いますが、今なら「絆ノ奇跡」MAN WITH A MISSION×miletでしょうか?

イントロの三味線最高ですね。

⑰三河武士のやかた家康館

家康公の出生から天下統一までと、それを支えた三河武士達を、常設展で5つのコーナーに分けて解説しています。

外観は1階建てですが地下部分と合わせて2階建てになっているので外見より中は広くお得感があります。

岡崎城内の展示もリニューアルされましたが、こちらも見ごたえがあるので立ち寄りたいところ。

甲冑の試着体験や刀や兜の重さを体験できるコーナーもあり子供も楽しめるでしょう。

どうする家康 岡崎 大河ドラマ館

吉沢亮、小栗旬、松本潤とイケメン主役が続いている大河ドラマですが、旅行に出かけても録画して毎回欠かさず見ているはなはなです。

入館料800円と浜松・静岡の大河ドラマ館とくらべてもちょっと高めの設定ですので、岡崎城との共通入場券が890円とかなりお得です。

愛知県民なら岡崎城は入ったことがある人が多いと思いますが、大河ドラマに合わせて今年1月に全階リニューアルオープンしたので入る価値は十分ありますよ。

どの大河ドラマ館でも出口近くに出演者のサインがずらり並んでいるので一番時間をかけて見たりします。

⑱しかみ像

しかみ像とは、浜松の三方ヶ原で武田軍に大敗し多くの兵を失った家康が自戒の念を描かせたものと伝わります。

その肖像画をもとに製作した石造ですが、浜松城ならわかりますがね~。

⑲本多平八郎忠勝公像

本多平八郎忠勝は人気の武将なので好きな人はもちろんですが、家康像よりも記念撮影する人が多いかも知れません。

鹿角兜と甲冑に名槍「蜻蛉切(とんぼきり)」を携えており、ずっしり構えた姿がかっこいいです。

本多忠勝は徳川四天王のひとりで、

- 豊臣秀吉に「家康に過ぎたるもの」「天下無双の勇士」

- 織田信長に「花も実も兼ね備えた武将である」

- 武田信玄の近習に「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」

と称賛された武将です。

本多忠勝には伝説がいくつもあり、

- 蜻蛉切は先端に止まった虫が真っ二つになってしまった伝説。

- 初陣から57回の戦を経験したが、傷一つ負わなかった伝説。

大河では地元出身の役者さんを起用する事も多いのですが、本田忠勝役の愛知県出身の山田裕貴さん見事にはまり役を実力でGETしたように見えます。

⑳からくり時計

大河ドラマ館(三河武士のやかた家康館)前の広場にある高さ約6mの時計塔。

能を舞う家康公の人形が登場し見る人の心をなごませます。

毎時00分・30分にポンポンポンポン・・・と鼓の音と共に約3分ほど能を舞い、ずっと見てれば途中でお面をかぶるのがわかるのですが、パッと見ると目が飛び出しているように見えるので笑えます。

㉑徳川家康公銅像

岡崎公園内には家康公の像がいくつもあるのですが、桜と岡崎城をバックに撮れるのはここだけです。

㉒花時計

昭和35年に完成してから動き続けている花時計。

文字盤の花壇は一年を通じて四季の花を植え替えています。

公園内、花時計は健在でした。#岡崎公園 #岡崎城 pic.twitter.com/1Zel8Xc7Fo

— ともぴ@ともさか (@tomop_jp) January 30, 2023

今年の花時計は大河仕様の三つ葉葵になってますね。

㉓東隅櫓

東隅櫓は岡崎城を守る上で最も重要な東側の砦で、南側から城壁を見ると東隅櫓の重要性がわかるでしょう。

大手門前の駐車場の端にあるので気づかずに帰ってしまう人もいると思います。

明治になってから取り壊されたものが、2010年(平成22年)3月に再建されました。

㉔岡崎城の電話ボックス

公衆電話ボックス自体も最近見かけなくなり、入ったことがない人や電話のかけ方を知らない人も多いと聞きますが、中は普通の電話ボックスでした。

これ上に乗っけたのは岡崎市かNTTかどちらのでしょうか?

あまり需要がないような気がするのでいつ撤去されるかわからない状態かも?

大手門の近くにあるので気になった方はどうぞ。

㉕おかざき屋(おみやげ屋さん)

大河ドラマ館とセットのお土産売り場も新設してウエルカムカムエヴリバディ状態です。

松潤監修の商品がたくさん並んでいますが、やっぱりカラーは紫ですかね~。

気になる商品がいっぱい並んでいますが、やっぱり一つ買って欲しいのはカクキューの関連商品ですね。

江戸時代に岡崎城から西へ八丁(約870m)に創業したカクキュー。

三河武士のスタミナ源であった八丁味噌は豆麹を使った「豆味噌」である点が一般的な赤味噌とは異なります。

スポンサーリンク

岡崎城のアクセス

関東方面より

東名高速道路

岡崎ICより

所要時間・距離 約8分・4.2km

御殿場JCTより

東名高速道路 ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約2時間21分・209km

新東名高速道路

御殿場JCTより

新東名高速道路 ⇒ 浜松いなさJCT ⇒ 三ヶ日JCT ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約2時間18分・207km

グーグルマップで見ても新東名を使った方が距離も少なく所要時間も短い事がわかりました。

新東名は新静岡ICから森掛川ICまでの50kmの区間が最高速度120km/hとなっているので、実際にはもう少し時間短縮ができると思います。

新東名はカーブがなだらかで勾配もゆるかやに設計されており、走りやすい道ですので降りるインターチェンジが遠回りにならなければぜひ使いたい高速道路です。

※新東名高速道路の岡崎東ICからは一般道の国道一号線が慢性的に混雑しているのでおすすめしません。

関西方面より

名神高速道路

草津JCTより

新名神高速道路 ⇒ 伊勢湾岸自動車道 ⇒ 豊田JCT ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約1時間35分・140km

大阪・京都方面からは新名神・伊勢湾岸ルートが直線的に行けるので距離も時間も短いです。

日帰りドライブなら名古屋観光をする時間は無いので、混雑する名古屋市内は避けましょう。

北陸方面より

北陸自動車道

米原JCTより

名神高速道路 ⇒ 東名高速道路 ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約1時間23分・116km

東海北陸自動車道

美濃関JCTより

東海環状自動車道 ⇒ 豊田JCT ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約1時間10分・95.3km

中央自動車道

土岐JCTより

東海環状自動車道 ⇒ 豊田JCT ⇒ 岡崎IC

所要時間・距離 約50分・61.4km

東海環状自動車道は東名・名神に比べると交通量も少なく走りやすい道です。

混雑する名古屋市内は避けるルートで行くのがベストです。

スポンサーリンク

岡崎城の駐車場情報

岡崎城のある岡崎公園は桜まつり・藤まつり・花火大会・秋まつりと1年を通してイベントが多い場所です。

桜まつりは60万人、花火大会は45万人の人出があり、ふらっと訪れたらすごい車で駐車場がまったく空いてなかった、駐車場待ちで観光時間がなくなってしまったなんて事もあるかもしれません。

まつり期間中はは臨時駐車場が設けられ多くの観光客にも対応していますので、コツさえ押さえれば岡崎城と桜や岡崎城と花火を楽しむ事もできます。

はなはながおすすめ駐車場と臨時駐車場をまとめて記事にしましたので参考に。

※情報(駐車時間・料金)が変更されている場合もありますので、ご利用の際は必ず現地の表記をご確認ください。

関連記事 Amazon Kindle(アマゾンキンドル)の始め方 今なら無料で1ヶ月読み放題

まとめ:どうする家康大河ドラマ館の影響で非常に混雑

見どころたっぷりの岡崎城・岡崎公園の散策コースはきまりましたか?

岡崎城は家康生誕の地として歴史好きなら一度は訪れたい場所ではありますよね。

現地に行って気になった事をまとめてみました。

- 年中を通して様々なイベントがあるので、行くときは下調べをして混雑する日は避けよう

- 桜まつり・花火大会に行くなら駐車場は予約するべし

- 入館料は岡崎城と家康館の共通券がおすすめ

- 2館の滞在時間は最低1時間は見ておこう

- 龍城神社は外せない。お参りしておくと御利益があるかも?

- 岡崎城にしかない家康の産湯井戸・えな塚は見ておきたい

- 何と言っても今年は大河ドラマの関係でお土産売り場がおもしろい

関連記事

最後までお付き合いいただきありがとうございました。この記事が気に入っていただけましたら、はなはなの励みになりますので、ポチッとシェアしていただけると幸いです。